我又赖了

萨特说他人即地狱,不,自我才是。

我越是和自我相处,离地狱就越近。

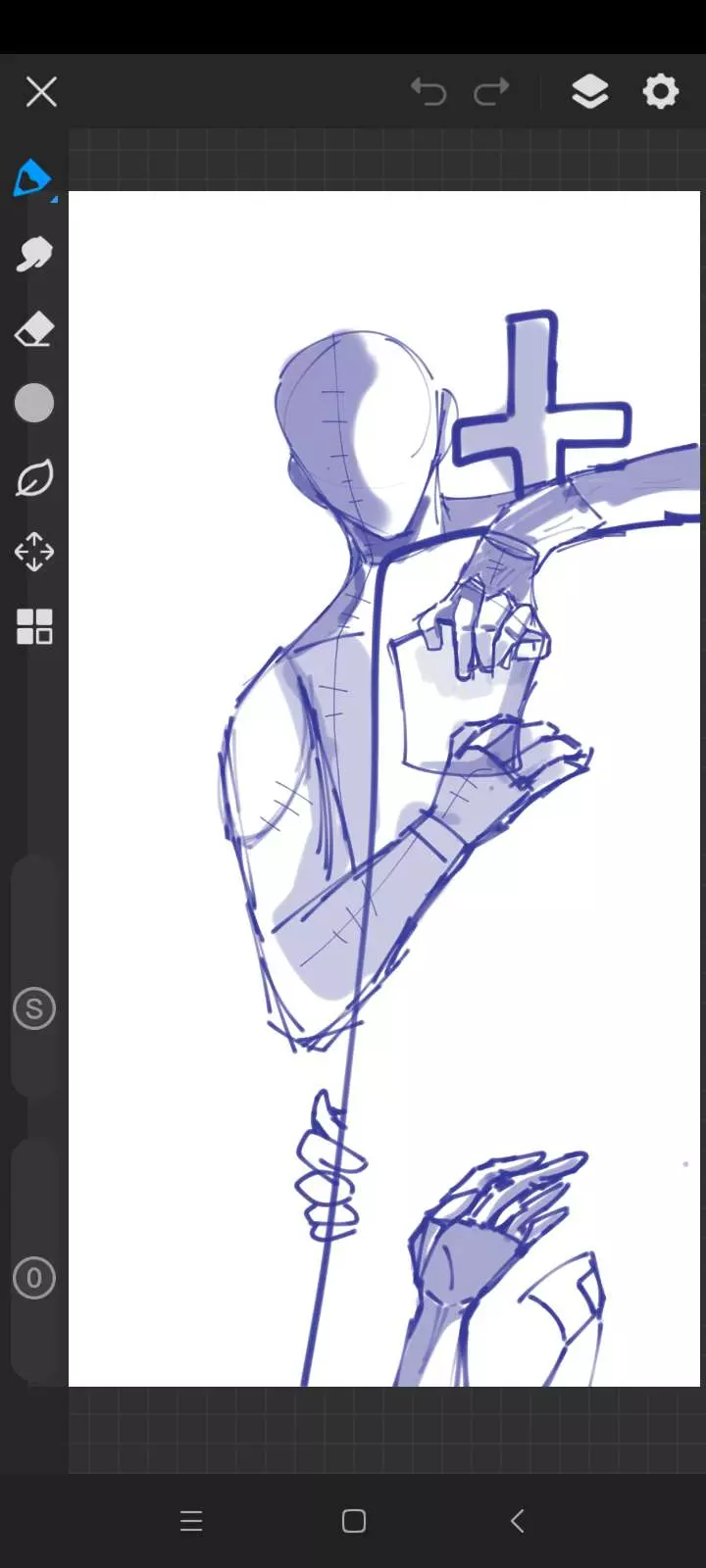

我的指甲上有个小线头,就像我们在衣服上看到的那样,我拽动它,感受一层层的线顺着指甲被扯开,带来轻微的震动和麻痒感,线细而薄,还带着一点弹性,要绕上很多圈才能看到无数层透明叠加起来的颜色。

这线扯断也没用,因为线头还是会自行向下剥落,我耐心的拆着自己,看指甲整个掉落,手指消失,从手腕到胳膊都像一台即将罢工的织布机,或一只蜘蛛在以快了上百倍的吐丝,直到把自己累死。

到最后就没有我了,肉体消失,空气里只剩线头被拽起时感官所体验到的那种绵延的震颤,像一根被拨动后久久未停歇的弦。

我的思维并不是我的思维,而是意识控制下的产物,意识才是我,身体是壳子,我总是漂浮起来,侵入别人的大脑,短暂控制对方的想法。而我的思维也同样被许多人占据过,它们像无形的触手渗透我,使我不受控制,一切都像假的,我是挂在走廊上被凝视观赏的画,也是来往的游客。

我们的大脑经常被其他人接管,所以偶尔我们会觉得我们不再是自己了。

就像世界上存在着数以百亿的灵魂,每天在不同的躯壳里游来游去,从不固定。

我坐在人群中,这当然很好,这很安全。

其他人都在鼓掌,我没动,但这不会显得太奇怪,鼓掌是一个很短暂的行为,你我都不参与也没什么。

其他人纷纷流泪,然而伤感是一种私人的小型特权,哭泣的人成了微缩圣母像,预先替上帝原谅一切。我没有哭,这也不要紧。只不过流露出脆弱的人很容易觉得因为有一个没哭的人存在而导致自尊心受损,瞪两眼也就算了。

其他人在发怒,发怒很好,能轻易的感染周围的人,人们永远不知道它们为此抗议的只是虚无的概念,没有人会获得自由,除非你始终呆在笼子里。狂怒的人眼里只有自己和同伴,我坐在这里,没人会对此多关心一秒。

而后大家重新坐回位置上,开始迸发出阵阵大笑,它们笑得越来越厉害,高亢的笑声在宽阔的空间反复回荡,被折射出更加猛烈的噪音,无数嘴巴长大,露出牙齿和寒光闪闪的舌头。

我没有笑,人们脸上的表情渐渐凝固,它们转向我,眼睛都是漆黑的深洞,它们身上的质疑透出来,为什么你不笑?你怎么不笑?

我察觉到危机来临的先兆,连忙生硬的大笑起来,但这没任何效果,人们身上的怀疑更深,这次没有人笑了,我也不知道自己要不要停。

实际上这是致命的,如果你始终和它们不同,那你是安全的。但一旦你试图模仿它们,那么你身上那种令人畏惧的神秘就会瞬间消失。

但我知道的太晚了,它们发现了我。

它们要抓住我了。

233角色社区

233角色社区