重庆号巡洋舰:战火中浮沉,历史里留痕

(本文由投稿玩家撰写,内容及数据不代表官方)

在世界海军舰艇的发展历程中,巡洋舰凭借强大的火力、良好的续航能力和远洋作战性能,长期占据着重要地位。而在中国海军的历史长河里,重庆号巡洋舰宛如一颗璀璨却短暂划过天际的星辰,其背后的故事跌宕起伏,承载着特殊的时代记忆。

前世:英国皇家海军的“曙光女神”

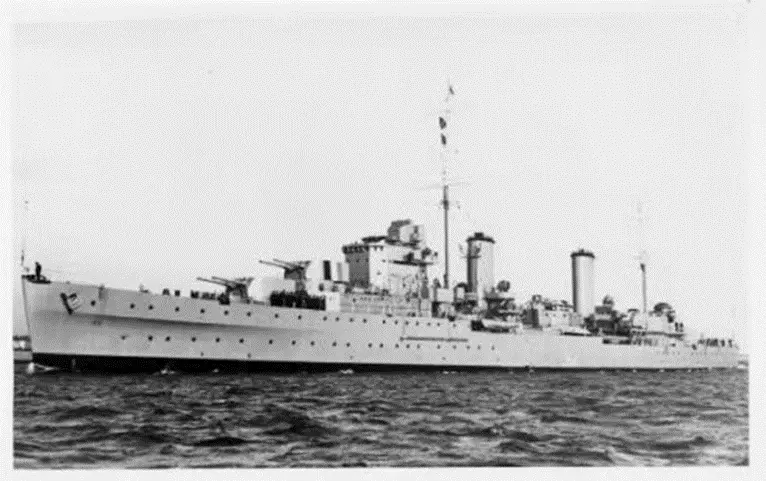

重庆号巡洋舰的前身是英国的“曙光女神”号(AURORA),也被译为“阿罗拉”号,属于英国林仙级轻巡洋舰的4号舰,1936年在英国朴茨茅斯海军造船厂建成下水。

林仙级轻巡洋舰在设计上颇具特色,建成时前后桅杆全部是单脚桅,1941年为加装雷达等电子设备,将前后桅下端改为桁架式三角桅以增强强度。该级舰在装甲防护方面,弹药舱厚度为1 - 3英寸(25.4 - 76.2毫米),水线带2.25英寸(57.15毫米),舱壁和炮塔都是1英寸。

“曙光女神”号武装精良,装备有6英寸/50mkⅲ(152毫米)双联装前主炮塔2座,后主炮塔1座;4英寸/45qfmkⅵha(102毫米)双联装高平两用副炮塔4座;40.5毫米(2磅炮)/40四联装vickersmki“乒乓”炮2座;三联装533毫米鱼雷发射管2组。此外,还有深水炸弹发射架和扫雷器各2套。1941年还加装20毫米双联装厄利孔高射机关炮3座,20毫米单装厄利孔高射机关炮2座。同时,该舰配备有先进的雷达和火控射击指挥仪,舰桥下设有战斗标图室,相当于集通讯、指挥为一体的战斗指挥中心,具备当时较为先进的火控系统。

在第二次世界大战期间,“曙光女神”号表现活跃。它参与了追击德国“俾斯麦”号战列舰的行动,当时担任英国“胜利”号航空母舰的护航舰。此外,还随英国舰队驰骋于大西洋、地中海,参与了多次海战。它曾作为英国皇家海军地中海打击舰队——K舰队(由2艘巡洋舰和2艘驱逐舰组成)的旗舰,投身登陆西西里岛和攻取土伦的战役,因其出色表现,被意大利海军赋予“银色魔鬼”的绰号。

赠予:成为国民党海军“王牌”

二战结束后,英国政府为抵偿香港英国当局代为保管期间丢失的中国6艘港湾巡逻艇,于1948年5月19日将“曙光女神”号移交国民党政府。国民党接收该舰后,将其命名为“重庆号”,任命邓兆祥担任舰长。自此,重庆号巡洋舰成为国民党海军中最大最强的主力战舰,被视作“王牌”军舰,备受瞩目,军政要员纷纷登舰参观,蒋介石甚至在舰上召开东北战区国民党高级将领会议。

1948年8月,经过近3个月的漫长航行,重庆号回到中国,停泊于上海,随后被卷入内战之中。10月10日,在国民党海军总司令桂永清的亲自指挥下,重庆号用舰炮从葫芦岛向解放军占领的塔山、高桥阵地猛烈轰击,被推上内战的前沿。国民党政府妄图将此舰当作阻止解放军南下渡江作战的江上堡垒。然而,国民党内部的腐败和派系斗争,以及内战中节节败退的局势,让重庆号上的许多官兵深感失望与不满。从英国训练回国的士兵,在英国受训时遭受歧视和欺侮,回国后又目睹国民党的腐败、物价飞涨,自身生活艰苦,内心充满苦闷与彷徨,部分士兵甚至另谋出路。军官之间,由于国民党海军内部长期存在的派系之争,舰长邓兆祥等福建马尾系海军人员受到桂永清的排挤,桂永清还派亲信牟秉剑为副舰长监视众人,并打算伺机让牟秉剑取代邓兆祥。这些因素为重庆号日后的起义埋下了伏笔。

起义:投向光明的抉择

早在重庆号回国之前,中共中央南京局董必武就通过民主人士何燧找到国民党海军部参谋长周应聪,开展对舰长邓兆祥的策反工作。同时,舰上部分爱国官兵也秘密组织起来,酝酿起义。

1949年2月17日,重庆号从高昌庙启航开到吴淞口突然抛锚停下。根据种种迹象判断,军舰可能要逆长江而上,配合江阴海防第二舰队阻止解放军渡江。如果军舰驶入长江,因江面狭窄掉头困难,且会受到江阴和吴淞口两地炮火威胁,起义将面临极大困境。于是,起义组织“解委会”当机立断,改变原来计划,决定在停泊状态下起义。

1949年2月25日凌晨1时30分,在“解委会”的精心组织和领导下,起义行动正式展开。王洛切断电话电源,洪进先控制所有无线电台,毕重远和于家欣诱捕哨兵并缴械,迅速打开枪架和弹药柜,武装起义人员。随后,起义人员拘禁了所有军官和上士。“解委会”还做了最坏打算,安排陈鸿源、周正负责炸舰任务,一旦起义失败,便引爆弹药库炸沉军舰。

舰长邓兆祥在事先并不知晓起义计划的情况下,考虑到重庆号的命运以及舰上几百名官兵的生命安全,深明大义,毅然加入起义行列。之后,他亲自制定航线,下令开航,指挥重庆号于凌晨5时45分正式启航,快速顺利驶出长江口,转向北上,以24节的航速驶向解放区烟台港。25日早晨,“解委会”发布起义宣言,王颐桢通过舰上广播向全舰宣告起义成功,并动员全体舰员拥护起义。

2月26日清晨7时,经过25小时的持续航行,行程520海里后,重庆号胜利抵达山东解放区烟台港,受到烟台市军政机关领导人的热烈欢迎。国民党海军得知起义消息后惊慌失措,桂永清命令电台不断呼叫,劝诱重庆号返回,蒋介石更是责令周至柔派空军炸毁重庆号,同时命令北方海上的国民党军舰南撤,加强内部“防变”措施。

沉没:战火中的悲壮结局

1949年3月,国民党空军开始对重庆号进行疯狂轰炸。自3月14日至19日,国民党飞机轮番出动。3月19日,9架国民党军轰炸机对重庆号展开狂轰滥炸,三枚重磅炸弹直接命中,附近海岸陷入一片火海。为避免更大损失,当天下午中共中央指示,拆下舰上的精密仪器和武器,打开海底门,将重庆号自沉海中。3月20日夜间,重庆号放水自沉,一代名舰就此悲壮落幕。

重庆号的起义,意义重大。它不仅粉碎了国民党调舰入江、阻止人民解放军渡江作战的企图,还在国民党营垒中引发连锁反应,示范带动了国民党海军海防第二舰队司令林遵率25艘舰船在南京江面起义,国民党海军第三机动舰队在彭楚才等人领导下率领23艘舰艇在镇江江面起义,海防第一舰队旗舰长治号在长江口外起义等。这些起义官兵共同成为组建人民海军的骨干力量。1949年5月,中共中央决定以重庆舰起义官兵为基础,成立了新中国第一所人民海军学校——安东(今丹东)海军学校,邓兆祥舰长担任校长。

打捞与最终命运

1950年2月,国家成立“重庆”舰打捞委员会,配合苏联特遣小组开展打捞工作。经过充分准备,1951年4月28日打捞工程正式启动,5月16日,重庆舰成功出水。6月19日,军舰被拖至大连船渠工厂(今大连造船厂),23日进入北坞。

初步检查显示,舰体基本合格,但1部透平机齿轮联动机受损,锅炉无损伤,电气设备、全部仪器、光学器材、通讯器材已无法使用,主炮部分可修,高射炮需要更换。此后,苏联专家组对重庆号进行勘验,提出修复报告,认为该舰可以修复,但修复工作约需3年时间,国外定货约需5千万卢布,国内修理费约需1800亿元(旧币)。后续又有苏联专家组来华调查勘验,提出利用现有舰体进行全部改装的方案,改装经费约2亿卢布,时间约4 - 5年。

但考虑到当时新中国的经济状况和国防战略需求,海军在1954年11月向总参提出重庆舰暂不修复的报告。年底,中央军委批复同意暂缓修复,对舰体进行保养。1957年4月,海军建议将重庆舰做报废处理,理由是保养费用高昂,且在当时的战略方针下,巡洋舰作用有限,修复经费可用于建造更多潜艇或鱼雷艇,其作用远超一艘巡洋舰。1957年5月7日,总参批准不再修复重庆舰,将其作为军舰使用。海军对重庆舰的物资进行处理,部分设备卖给地方单位,火炮交军事院校作教具。1959年10月27日,海军将重庆舰舰体无偿调拨给交通部上海海运局代管的航务工程总局打捞工程局(简称上海打捞局)。1960年,上海打捞局曾计划对其改装,但因中央“缩短基本建设战线”等原因,改装工程停顿。1964年,重庆舰舰体调拨给天津641工程指挥部(今渤海石油公司)作为海上住宿生活船,后来最终被拆解作废钢处理。

如今,仅在北京中国人民革命军事博物馆,还保留着它的舰牌和船钟,诉说着那段波澜壮阔的历史。

重庆号巡洋舰,从英国皇家海军的一员,到国民党海军的“王牌”,再到起义加入人民海军,最后因各种因素走向拆解,其短暂而又传奇的一生,是特定历史时期的生动写照。它见证了战争的残酷、政权的更迭以及中国海军发展的艰难历程,在中国海军史上留下了不可磨灭的印记。